- 依內容分級制度,未登入僅能顯示普遍級內容,登入後即可觀看全站內容。

- 馬上登入

關注

關注作者、出版社、系列,新刊上架可獲得通知!

放大

放大

內容簡介

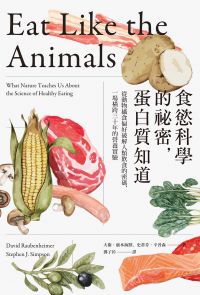

營養,是影響動物行為的關鍵,

而營養中最重要的,是蛋白質!

《新科學人》(New Scientist)年度好書

從蝗蟲、蟑螂、果蠅、小鼠到紅毛猩猩的攝食選擇,

揭露蛋白質對人類飲食歷史的巨大影響。

科學家三十年研究結果,絕對顛覆大眾對飲食科學的認知!

「所有研究營養領域的專業人士都該閱讀本書。」──亞馬遜讀者五星評論

怪奇事物所所長、阿簡老師(阿簡生物筆記部落格格主)、黃貞祥(國立清華大學分子與細胞生物研究所助理教授)、楊正澤(國立中興大學昆蟲學系教授)、鄭國威(泛科學知識長)、蕭旭峰(國立臺灣大學昆蟲學系教授兼主任)◎一致推薦(按姓氏筆畫序)

「營養」與「食慾」有關係嗎?關係大了!

動物的食慾演化成能夠對應特定的營養素,引導牠們去吃維生必需的食物。

但這究竟是如何辦到的?人類是否也有這種能力?

如果答案是肯定的,為何人類似乎更傾向於選擇垃圾食物?

◣蝗蟲為什麼要遵守「跟著旁邊的蝗蟲一起移動」這個原則?

◣大部分時候吃植物的摩門蟋蟀為什麼會貪婪大嚼同類屍體,甚至造成集體自殺?

◣把黏菌團塊放到含有不同蛋白質與碳水化合物比例的培養皿裡,它們竟然能自行「選擇」出適當食物?

◣只能在蛛網中被動等待獵物的蜘蛛如何讓自身攝取的營養維持平衡?

◣紅毛猩猩如何因應森林中果實產量不穩的飲食環境?這跟人類的肥胖模式有何異曲同工之妙?

作者簡介

大衛‧盧本海默(David Raubenheimer)、史蒂芬‧辛普森(Stephen J. Simpson)

大衛‧盧本海默David Raubenheimer

大衛‧盧本海默博士現於雪梨大學生命與環境科學學院(School of Life and Environmental Sciences)擔任營養生態學系的李歐納‧普曼首席教授(Leonard P. Ullman Chair),並身兼查爾斯‧珀金斯中心(Charles Perkins Centre)營養部門負責人。他曾與史蒂芬‧辛普森博士合著:The Nature of Nutrition: A Unifying Framework from Animal Adaptation to Human Obesity。

史蒂芬‧辛普森Stephen J. Simpson

史蒂芬‧辛普森博士是雪梨大學查爾斯‧珀金斯中心學術主任、生命與環境科學學院教授,以及澳大利亞肥胖症學會執行董事。二○○七年,史蒂芬當選為澳大利亞科學院院士;二○○八年,他獲頒澳洲科學界最高榮譽的尤里卡科學獎(Eureka Prize);二○○九年,他被選為新南威爾斯州年度科學家;二○一○年,他被英國皇家昆蟲學會(Royal Entomological Society)授予威格爾斯沃思(Wigglesworth)獎章,並獲榮譽院士的殊榮。他常在英國的《國家地理頻道》、《動物星球》和《歷史頻道》擔任來賓,亦曾參與美國廣播公司電視台的四部曲紀錄片《南島大

從蝗蟲、蟑螂、果蠅、小鼠到紅毛猩猩的攝食選擇,

揭露蛋白質對人類飲食歷史的巨大影響。

科學家三十年研究結果,絕對顛覆大眾對飲食科學的認知!

「所有研究營養領域的專業人士都該閱讀本書。」──亞馬遜讀者五星評論

怪奇事物所所長、阿簡老師(阿簡生物筆記部落格格主)、黃貞祥(國立清華大學分子與細胞生物研究所助理教授)、楊正澤(國立中興大學昆蟲學系教授)、鄭國威(泛科學知識長)、蕭旭峰(國立臺灣大學昆蟲學系教授兼主任)◎一致推薦(按姓氏筆畫序)

「營養」與「食慾」有關係嗎?關係大了!

動物的食慾演化成能夠對應特定的營養素,引導牠們去吃維生必需的食物。

但這究竟是如何辦到的?人類是否也有這種能力?

如果答案是肯定的,為何人類似乎更傾向於選擇垃圾食物?

◣蝗蟲為什麼要遵守「跟著旁邊的蝗蟲一起移動」這個原則?

◣大部分時候吃植物的摩門蟋蟀為什麼會貪婪大嚼同類屍體,甚至造成集體自殺?

◣把黏菌團塊放到含有不同蛋白質與碳水化合物比例的培養皿裡,它們竟然能自行「選擇」出適當食物?

◣只能在蛛網中被動等待獵物的蜘蛛如何讓自身攝取的營養維持平衡?

◣紅毛猩猩如何因應森林中果實產量不穩的飲食環境?這跟人類的肥胖模式有何異曲同工之妙?

作者簡介

大衛‧盧本海默(David Raubenheimer)、史蒂芬‧辛普森(Stephen J. Simpson)

大衛‧盧本海默David Raubenheimer

大衛‧盧本海默博士現於雪梨大學生命與環境科學學院(School of Life and Environmental Sciences)擔任營養生態學系的李歐納‧普曼首席教授(Leonard P. Ullman Chair),並身兼查爾斯‧珀金斯中心(Charles Perkins Centre)營養部門負責人。他曾與史蒂芬‧辛普森博士合著:The Nature of Nutrition: A Unifying Framework from Animal Adaptation to Human Obesity。

史蒂芬‧辛普森Stephen J. Simpson

史蒂芬‧辛普森博士是雪梨大學查爾斯‧珀金斯中心學術主任、生命與環境科學學院教授,以及澳大利亞肥胖症學會執行董事。二○○七年,史蒂芬當選為澳大利亞科學院院士;二○○八年,他獲頒澳洲科學界最高榮譽的尤里卡科學獎(Eureka Prize);二○○九年,他被選為新南威爾斯州年度科學家;二○一○年,他被英國皇家昆蟲學會(Royal Entomological Society)授予威格爾斯沃思(Wigglesworth)獎章,並獲榮譽院士的殊榮。他常在英國的《國家地理頻道》、《動物星球》和《歷史頻道》擔任來賓,亦曾參與美國廣播公司電視台的四部曲紀錄片《南島大

大衛‧盧本海默博士現於雪梨大學生命與環境科學學院(School of Life and Environmental Sciences)擔任營養生態學系的李歐納‧普曼首席教授(Leonard P. Ullman Chair),並身兼查爾斯‧珀金斯中心(Charles Perkins Centre)營養部門負責人。他曾與史蒂芬‧辛普森博士合著:The Nature of Nutrition: A Unifying Framework from Animal Adaptation to Human Obesity。

史蒂芬‧辛普森Stephen J. Simpson

史蒂芬‧辛普森博士是雪梨大學查爾斯‧珀金斯中心學術主任、生命與環境科學學院教授,以及澳大利亞肥胖症學會執行董事。二○○七年,史蒂芬當選為澳大利亞科學院院士;二○○八年,他獲頒澳洲科學界最高榮譽的尤里卡科學獎(Eureka Prize);二○○九年,他被選為新南威爾斯州年度科學家;二○一○年,他被英國皇家昆蟲學會(Royal Entomological Society)授予威格爾斯沃思(Wigglesworth)獎章,並獲榮譽院士的殊榮。他常在英國的《國家地理頻道》、《動物星球》和《歷史頻道》擔任來賓,亦曾參與美國廣播公司電視台的四部曲紀錄片《南島大

相關推薦書刊

買此商品的人也買了...

購買前的注意事項

- 本書城的商品為電子書及電子雜誌,並非紙本書。讀者可透過電腦裝置網頁瀏覽,或使用 iPhone、iPad、Android 手機或平板電腦下載閱讀。

- 如有下載閱讀需求,為避免裝置版本無法適用,建議於購書前,先確認您的裝置可下載BOOK☆WALKER的APP,並可先下載免費電子書,確認可順利使用後再行購書。

- 由於數位智慧財產權之特性,所販售之電子書刊經購買後,除內容有瑕疵或錯誤者外,不得要求退貨及退款。如有特殊情形,請洽敝公司客服人員,我們將盡速為您處理。

現在完成手機驗證,還可以領取一本免費電子書!